重要刀剣指定

| 短刀 | 銘 則重 |

| 附帯 | 銘 宗政(花押) |

| 附帯 | 特別保存刀装具指定 鉄刀木鞘 |

| 伝来 | 三重県久居藩藤堂家 |

| 短刀 | 銘 兼元(孫六) |

| 附帯 | 特別保存刀装具指定 黒石目塗海梅松紋散鞘短刀拵 |

| 短刀 | 銘 金重 |

特別保存刀装具指定

| 太刀 | 古一文字 |

| 太刀 | 銘 重久 |

| 附帯 | 特別保存刀装具指定 金梨地花唐草紋蒔絵 衛府太刀拵え |

| 伝来 | 三重県久居藩藤堂家 |

特別重要刀装具指定

| 銘 | 細波紋燻革包 豹尻糸巻太刀 豹皮尻鞘 |

| 附帯・太刀 | 銘 友成(直政用之ー金象嵌銘) |

| 伝来 | 雲州松江藩主(松平直政) |

短刀 銘 無銘(則重)

特別刀剣指定

| 時代 | 鎌倉時代末 |

| 国 | 越中 |

| 鑑定書 | 第 六十一回 重要刀剣 平成二十七年十月二十日指定 |

| 附帯 | 堅木鞘 柄合口 短刀拵え 特別保存刀装具指定 |

| 伝来 | 藤堂家(久居藩主) |

法量

| 長さ | 20・1糎 6寸6分5厘 |

| 元幅 | 1・95糎 |

| 目茎穴 | 3個 |

| 反り | なし |

形状

| 形状 | 平造、三つ棟、身幅やや狭く、重ね尋常、内反り。 |

| 刃文 | のたれに小のたれ、互の目ごころ交じり、 匂い深く沸え厚くつき刃中まで沸え、湯走り肌目に絡んで入り、金筋、沸え筋、砂流しかかる。 |

| 鍛 | 板目に杢流れ肌交じり、肌目立、地沸え良くつき、荒沸えこぼれ、地景太く頻りに入る。 |

| 鋩子 | のたれ込み、先尖って返る。 |

| 茎 | 生ぶ、先切り鑢目切り、目釘孔三 無銘 |

説明

江戸初期の刀剣書は、則重を正宗の十哲の一人として挙げているが、太刀や短刀の姿形、及び正和や元応の制作年紀があることなどすれば、室町時代の刀剣書に述べられている新藤五国光門下節を認めるが妥当と思われ、正宗とは相弟子とみるべきであろう。

則重の作風は、相州上工中正宗に近類するが、彼は正宗以上に沸えの変化を露に表現したものが多く、鍛えは一段と大模様に肌立いわゆる「松皮肌」と称され同工の特有の個性溢れる肌合い、太い地景が目立って入るところに特色があり、また刃中にもいろいろな働きが看て取れ、千変万化の沸の働きをああらわしている。

この短刀は身幅がやや狭く筍反りとなった同刀工特有の短刀姿を示し、地鉄は板目に杢・流れ肌交じり、地沸えが良くつき、地景が太く頻りに入って、刃文はのたれに・小のたれ・互の目ごころの刃が交じり、匂いが深く沸えが厚くつき刃中まで沸え、金筋・沸え筋・砂流しかかり、肌目に沿って湯走りを交えるなど、同工典型かつ出色の出来映えを示している。

太い地景が目立って入り、よく練れた板目鍛えは「松皮肌」の様相を伝えるもので、さらに相州伝上工特有の光美しい輝く沸えは刃中まで厚くついて、沸えの妙味を存分ににあらわしている。

「公益財団法人:日本美術刀剣保存協会・重要図譜より」

短刀の名手

新藤五国光は直刃を焼く粟田口の刀工であり相州伝を創始した短刀の名手。

則重の短刀の姿形にも、名手新藤五国光の同門下である事が見て取れ、則重も短刀の名手であることが理解できる。

相州伝と美濃伝

南北朝期の美濃伝に影響を受けている美濃物の一源流の (兼氏)(金重)が学び、相州伝の加味し、美濃伝の特徴として表している。短刀:金重も相州伝の上工特有の沸えの妙味をあらわしている。

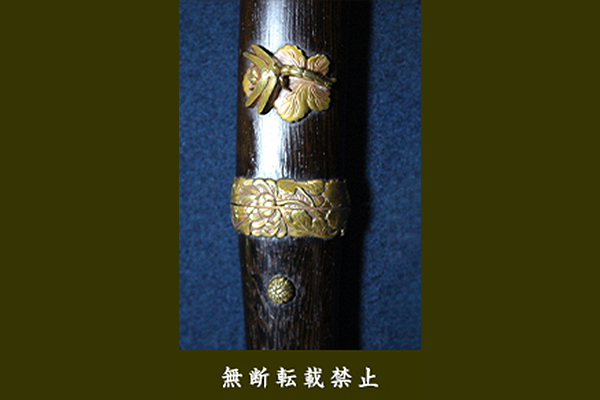

堅木鞘 柄合口 短刀拵(則重)

特別保存刀装具指定

| 時代 | 江戸時代 文化~文久 |

| 国 | 津(三重県) |

| 鑑定書 | 特別保存刀装具 NO.2006470 |

| 総金具 | 金無垢地 容丸彫り 鋤出高彫り 菊と勝虫の図 |

| 縁頭 | 菊の図に容丸彫り |

| 銘 | 宗政(花押) |

| 鯉口 | 菊の図に容丸彫り |

| 鐺 | 菊の図に容丸彫り |

| 栗形 | 菊葉に蜻蛉(勝虫)の図 |

| 飾目釘 | 菊蕾の図 捻子式陰陽目釘 |

| はばき | 菊の図 容丸彫り |

| 切羽 | 金無垢 |

| 鞘 | 堅木(鉄刀木 タガヤサン) |

中身

| 短刀 | (無銘)則重 |

| 鑑定書 | 重要刀剣 第六十一回 |

説明

在銘「宗政」篠田宗政という。

江戸後期に活躍。1818年文化14年に生まれ、1861年文久1年43才没

宗政は現在の三重県、津藩(本家)藤堂高虎の子から(支藩)久居藩(ひさい)

藤堂家(分家筋)のお抱え金工師。

重要刀剣 無銘 則重の刀装具は、金無垢(きんむく)容彫(かたちぼり)です。

容彫りの主題は(日本)の象徴・精神を形に表し、構成された図は、実に芸術性 が高い彫刻です。

菊は古来から日本を象徴する高貴な花であり、無病息災や長寿を祈願。

トンボは(勝ち虫、信念を持ち物事に屈せず)の精神は(侍)の、不退転(信念を

持ち物事に屈せず)の精神表し、持ち合わせ、勝利を呼び込む縁起のいい虫として

戦国時代の多くの武将に愛された。

飾目釘は菊の蕾の構図は、小さくても連携する存在感があり、主題を引き立てている。

最高の技術と芸術性が高い。

鞘は唐木三大銘木、鉄刀木(タガヤサン)。

紫檀(したん)・黒檀(こくたん)鉄刀木(タガヤサン)と並ぶ、高級銘木で非常に硬い木材です。

色・木目の美観は、金無垢の金具を引き立てた拵えは崇高の美を感じる。

有名な建造物に、唐木三大銘木を使用した(重要文化財)黄檗宗大本山「萬福寺」

に使用され、創建年 寛文元年(1661年)が有名です。

宗祖隠元禅師が日本に渡ってこられた中国の明時代末期頃の様式で造られており、

建築材も南アジア、東南アジア原産のチーク材を使用しています。

勝ち虫の謂れ

雄略天皇,(ゆうりゃくてんのう)

『日本書紀』での名は大泊瀬幼武天皇(おおはつせわかたけのすめらみこと)。

古墳時代の21代天皇の腕に刺した虻を蜻蛉がさっと捕まえていった事を「勝虫」と詠った。以降、武将の勝利の証として貴ばれるようになったと伝えられている。

勝ち虫は武将の icon。

徳川四天王である武将、本多忠勝のiconの伝われている。

有名な「愛槍」に蜻蛉切(とんぼきり)には天下三名槍のひとつです。

勝ち虫(オニヤンマ)

武道に秀で、戦いを統率する武将の奥義にオニヤンマの特性・習性に貴ばれるようになったと考える。

学術的(オニヤンマ科)の国内の最大のトンボ、水平飛翔時は素早く、飛行能力に優れ、空中で静止しホバリングしたり、後ろ向きに飛んだりできる優れたハンターであり、わずかな風でも安定した浮力で飛ぶことができる。

復眼は大きく美しいエメラルドグリーン色の約2万個からなる個眼で構成されて、人間の眼では全く追えないような素早く動く小さい虫の動きなども完全に捉えていると言われています。

大胆な黄色と黒の虎模様に、大顎の力も強く、最速あり、食性は肉食性でガ、ハエ、アブ、ハチなどを空中で捕食し時には攻撃性の高いオオスズメバチをも捕食する。

このような特性・習性が武将から貴ばれるきたと思われる。

短刀 銘 兼元(孫六)

重要刀剣指定

| 時代 | 室町時代後期 |

| 国 | 美濃国 |

| 鑑定書 | 第六十二回 重要刀剣 平成二十八年十月十八日指定 |

| 附帯 | 黒石目塗海梅松紋散鞘短刀拵 特別保存刀装具鑑定書 |

法量

| 長さ | 29.4cm |

| 元幅 | 27.0cm |

| 目茎穴 | 二個 |

| 茎長さ | 10.2cm |

| 反り | なし |

形状

| 形状 | 平造、三つ棟、身幅広め、重ね薄く、反りつきにく。 |

| 刃文 | 尖り刃に互の目交じえ、小足はいり、表はところどころ三本杉となり、表裏の乱れ揃いごころとなり、匂い勝ち小沸えつき匂い口明るく冴える。 |

| 鍛 | 板目に杢流れる肌交じり、やや肌たちごころ、地沸え細かにつき、地景入り白け風の映り立つ。 |

| 鋩子 | 乱れ込み、先くびれて小丸に返って地蔵風となり、返り倒れ気味となる。 |

| 茎 | 生ぶ、先浅い刃上がり栗尻鑢目桧垣、指表目釘穴した大ぶりの二字銘はある。 |

説明

兼定(の定)と並ぶ室町後期の美濃鍛冶の代表格が兼元である。

兼元は相継いでいるが、最も技術的に優れているのは二代で、世上この兼元を指して「孫六兼元」と呼称し習翫している。

兼元は各代とも三本杉と称せられる尖り互の目の連れた刃文を得意として焼いているが、代が下ると尖り刃に形が鋭角的で規則正しくなるのに対して、二代は互の目の頭が丸みをおびて変化を見せ、三本杉・四本杉・五本杉があるなど様々なパターンを見せ画一的ではないのが特色である。

この短刀は、鍛えは板目に杢・流れ肌交えて、地沸えつき、地景はいり、かねが白けて映り風に立ち、刃文は尖り刃に小互の目を交えてところどころに三本杉が型にはまらず行書に乱れるようには孫六兼元の特色が良く表示されており、地刃に共に明るく冴え、優れた出来栄えを見せている。

また、鮮明にきられた銘字も好ましい。

「公益財団法人:日本美術刀剣保存協会・重要図譜より」

兼元孫六(二代)

孫六兼元とは二代を言う。

終生(岐阜県大垣市)赤坂で鍛刀している。

作刀期間は永正(1504~1523)ごろ始まり、大永・享禄・天文に及ぶ。

戦国時代の武将、武田信玄・豊臣秀吉・黒田長政・前田利政・青木一重など多くの武将が佩刀し、実用性をもって知られる。

特に青木一重所持の青木兼元は朝倉家の真柄直隆を討ち取った刀として有名。

前田家伝来の二念仏兼元は、斬れ味で著名である。

濃州赤坂兼元作 大永3年2月日 1523

兼元作 大永七年二月日 1527

濃州赤坂兼元作 享禄二年八月日 1529

などの作例がある

二念仏兼元 [東京国立博物館蔵]

由来。前田利政(父・利家:兄・利長:兄弟・利常(利長の養子)が、慶長3年(1598年)に能登21万石を与えられて初めて入国した際の話。

供先を横切った不届き者の道心坊主を成敗したところ、斬られ二度「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えてから倒れたという。

前田利政の父、加賀藩初代藩主・前田利家は、キリシタン大名として有名な織田信長や豊臣秀吉に仕えた武将高山右近(南坊等伯)を加賀藩に客人として迎え、26年間過ごし、金沢城の修築、高岡城築城、惣構の築造など金沢の町づくりにも大きく関わり、加賀の芸術にも影響を与えたと考える。

右近に救いの手を差し伸べた前田利家の菩提寺は曹洞宗:宝円寺ですが利家は洗礼名クリスチャンネーム「オーギュスチン」を受けているとも云われている。

金沢城(加賀)の菱櫓は南蛮寺(教会、京都)と似ているという。

右近の信仰受け継ぐ南蛮寺(隠れキリシタン寺:教会)七尾市にある隠れキリシタンの寺「本門法華京都妙蓮寺末揚柳山 本行寺(ほんぎょうじ)」そこには高山右近の愛刀(鍔 :十文字)も残されている。

さて、二念仏兼元の来歴は最初、前田利家の二男である孫四郎こと前田利政(大納言前田利家の次男侍従、能登守羽柴能登侍従)の所持。

二念仏兼元は駕籠の脇にいた供衆のいずれかの刀であり、道心坊主を斬ったあと利政により召し上げられたという伝えがあります。

前田利政は前田利家とまつの間に生まれ、この家系は「前田土佐守家」と呼ばれ加賀八家のひとつとして重きをなした。利政は秀吉の遺物として貞宗の脇指を拝領。

前田利家逝去 の際には、国光、国俊、吉光の短刀を拝領。

後に利政の長男、前田土佐守家2代目の前田直之(前田三左衛門)に伝わる。

前田直之は万治2年(1659年)から延宝2年(1674年)まで小松城代を務めたとされ前田綱紀(加賀藩4代藩主)に前田直之より献上された。

関住兼元

関住兼元の関しては、二代兼元が晩年、関(関市)に移住したのではという説、だが銘に細部に少異なるところがあり、弟、もしくは一門からの移住があったのではと考える。

その子孫が関にて鍛刀。居住地を関住と切ったのは大永から天文ごろ、二代兼元が関に於いて鍛刀していたのかは明らかではなく、今後の研究課題であり、二代兼元(孫六)と美濃国関には関連があった事実は確かであろう。

濃州住藤原孫六尉兼元 天文三年 1534

関住藤原兼元 元亀二二年三月日 1574

濃州住藤原太郎左衛門兼元 天正三年正月 1575

などの作例がある 【美濃刀大鑑より】

短刀 銘 金重

重要刀剣指定

| 時代 | 南北朝期 |

| 国 | 美濃国 |

| 鑑定書 | 第二十回 重要刀剣 昭和四十六年六月一日指定 |

法量

| 長さ | 29・8糎 |

| 反り | 0・3糎 |

| 元幅 | 2・9糎 |

| 目釘穴 | 2個 |

| 茎長さ | 9・5糎 |

| 反り | なし |

形状

| 形状 | 平造、三つ棟、重ね薄く、身幅広く、寸延びごころに反りつく。 |

| 刃文 | のたれに互の目交じり、湯走りかかり、砂ながし交じり、匂い深く沸よくつく。 |

| 鍛 | 板目肌、総体に肌たちごころなり、棟よりに柾がかって流れ、地沸えつき、地景入る。 |

| 鋩子 | 直ぐに先尖りごころに返る。 |

| 彫物 | 表にしけつ、裏は素剣に爪。 |

| 茎 | 生ぶ、先栗尻、鑢目不明、大振の二字銘あり。 |

説明

平造、生ぶ茎、金重在銘の短刀である。

金重は正宗十哲の一人で、美濃の国関市に住し、兼氏と並んで、美濃物の一源流であるその現存する有銘の作は極めて少く、この短刀はその姿造込みから南北朝期の時代は明確であり、刃文や出来にこの刀工の特色がみられる。

彫物は表は密教で護摩をたく時に大壇の四方に立てる柱であり、表裏ともに不動明王を象徴している。

「公益財団法人:日本美術刀剣保存協会・重要図譜より」

金重の現存するは、本作を含めて二口(一口は旧所有者:徳川家)が確認されている。

現存する有銘の作は極めて少い金重は美濃物の一源流の美濃関鍛冶刀祖である証とする現存する貴重な資料でもあります。幾多の変遷に、保持・伝承された賜物です。

本作は、大和伝は基より相州伝の特徴も表れている金重は、正宗十哲の一人である伝えは肯けるする。 正宗にも宗教的な護摩箸の透かし彫り、観世正宗など鎌倉時代には不動明王信仰が盛大であったと云われている。

本作に触れてみると、軽く手持ちが良い。金重の崇高な精神性を感じる。

金重(刀匠)は僧、神僧(修験宗・修験者)

金重の本国は越前国(現在の石川県と福井県北部)の法号は「道阿弥」という僧である金重は神僧(修験宗・修験者)でもあった。

それは表にしけつ、裏は素剣に爪の彫り物から鑑みる。

本国、越前・美濃・加賀は、山岳信仰(白山信仰)が根強く信仰されている。

彫りの名手に備前景光も白山権現の彫がある。

所謂、金重は越前の出身の僧であり、四?彫り物は白山信仰の修験宗であるとしても過言ではない。 修験者は厳しい修行に短刀を携えるに本人(金重)が所有していた短刀であった可能性は高い。 厳しい抖?(とそう)には精神性に不可欠の短刀であったと思います。

備考:

日本では古来より山岳は神霊が篭る聖地として信仰する風習があった。 初めは熊野・吉野山などが山岳での修業によって験力を会得した密教の験者(修験者)の拠点であった。

その後羽黒山・日光・白山・伯耆大山・彦山なども修験の霊場として盛んになった。

越前では白山で修業したと伝える泰澄の影響が強く、白山信仰は平安末期以降、広まっていった。

白山信仰が高まるにつれ登拝者が増え、その登山道を禅定道、集合場所を馬場といい加賀・美濃・越前の三つの禅定道と馬場が成立した。

越前馬場の中心は白山中宮で、平泉寺が平安時代からその拠点となった。

その後、平泉寺は天正二年(一五七四)の一向一揆で焼亡し一時衰退した。

「福井市史より:宗教と文化」

金梨子花唐草紋蒔絵鞆

特別保存刀装具指定

| 時代 | 江戸時代中期 |

| 伝来 | 小笠原家 |

| 鑑定書 | 特別保存刀装具 |

| 総金具 | 色絵魚子地三階菱紋散らし |

| 鍔 | 分銅型色絵魚子地に三階菱紋 |

| 目貫 | 色絵鳳凰金無垢 |

| 鞘 | 金梨地菊唐草文蒔絵 |

付帯

| 太刀 | 古一文字 銘 重久 |

| 時代 | 鎌倉時代初期 |

| 国 | 備前国 |

| 鑑定書 | 特別保存刀剣鑑定書 |

古一文字 重久について

福岡一文字は備前福岡庄において、鎌倉時代初期から中期まで栄えた。

福岡一文字派は則宗を祖として鎌倉時代に興り、繁栄した。その中で、則宗をはじめと

して助宗・宗吉・成宗・宗忠・重久・貞真など鎌倉初期に活躍した刀工たちを、別に古

一文字と称している。古備前に比して丁子が目立って整い、映りが鮮明となるが、鎌倉

中期の福岡一文字ほど華やかではなく、古備前同様に小沸出来である。鎌倉初期の重久

と在銘であるところは貴重です。

衛府太刀の説明

衛府太刀の歴史は平安物語に長谷部信連が「衛府の太刀なれ共、身をば心得て作らせた」

とある。そのころには衛府太刀は儀仗化していたことをしめしている。

政権が武家に移っり衛府太刀は昔ながらの衛府太刀で、中身はつなぎを使用していた事 もあったと伝えられています。

とくに江戸期に入って蒔絵の衛府太刀うを武士・諸大夫公家の佩く蒔絵の太刀に代々に

家宝であった真剣に合わせて衛府太刀を制作されたこのころ五位以上になると狩衣・太

刀が許され公家太刀と称した。この衛府太刀には太刀・金重に合わせて制作されている。

本作の衛府太刀の金具は、色絵総金具、三階菱紋金無垢で、魚々子地は見事であり、入念な仕事をしている。衛府太刀は公卿の佩用、蒔絵の太刀儀仗である蒔絵の太刀をいう。

鞘は沃懸地にして階級より蒔絵・螺鈿などがある。

武家も儀仗などに諸太夫、五位上になると狩衣・太刀を許され大名家に輿入れのさいに、

持参する事もある。

衛府とは、皇居警衛の役所で、弘仁二年(811)以来、左右の近衛・衛門・衛兵など

所謂六衛府にわかれていた。

名門 小笠原家について

小笠原家は清和源氏の新羅三郎義光の流れをくむと伝えられた名族。

鎌倉時代には、信濃国伴野莊の地頭職を得てここを拠地とした。尚、武家礼法「小笠原流」で知られている。

武田信玄が滅んだあと、徳川の勢力が信濃におよんで小笠原貞慶(さだよし)のときこれにに従う。後、下総古河に、その後、貞慶の子(秀政)信濃松本、八万石の領主であったが、大阪の陣で戦死。子、忠真(ただざね)家督を継ぎ、将軍家光の時、寛永(1632)年に、豊前小倉に移封された。これまでの実績もあって薩摩を初めとする。

有力外様のひしめく九州にたいする、お目付け役とみられる。徳川期の小倉・小笠原氏には、名君はいないといわれ、これより十代にわたって在封したが、幕末には長州軍戦いで自ら城を焼いたのちに、和睦を結び長州藩に移譲され、明治維新を迎え、小倉城主として、ここで終わる。

細波文爐革包豹尻系卷太刀豹草尻鞘

特別重要刀装具指定

| 時代 | 江戸初期 |

| 伝来 | 出雲国松江藩主(松平直政)の佩用 |

| 金具 | 太刀総金具 赤銅魚子地三枚と 葵紋に五三の桐紋散らし 目貫 同文三双 鍔 葵木瓜形・同切羽に十六個宛配し |

| 鞘 | 細波文燻革包とし、その上に豹尻鞘を被せている。豹皮は、平安時代から日本に請来されていることが、正倉院の文献に残されています。身分により毛皮の種類が違い、豹皮尻鞘は従四位上が所持することが許される。戦陣の際に鞘を保護する時に、豹・虎・鹿・熊などの毛皮を用いる。糸巻き太刀拵えは近世における武家儀仗太刀拵えの一つである。衣冠の際に野太刀として佩用にした。また、社寺奉納や、献上太刀として上層武家に用いられた。 <参考> 虎皮五位上 鹿革六位以下 |

由来

出雲国松江藩主・松平直政 1601年から1666年。

江戸時代前期の出雲国松江藩主。父は、結城秀康。(結城秀康とは、徳川家康の二男、二代将軍の兄)。直政は、家康の孫にあたり、秀康の三男。母は、秀康の側室・駒(三谷氏・後に月照院)。

直政は、慶長六年(1601)秀康が下野結城城より越前国に入部するにあたり、8月5日 (5月5日とも)に、近江国伊香郡中河内駅(滋賀県伊香郡余呉町)で生まれたと云える。幼名・河内麿、後、国麻呂改む。

同14年、9歳の時霊泉寺河南和尚について読書・習字を学ぶ。

同17年、馬術を習う。

翌18年、はじめて、甲冑を付け、兄・忠直の偏名受けて「出羽介直政」と名のった。

翌19年、(大阪冬の陣)の時、直政14歳にして、母三谷氏の激励を受けて初陣。

12月4日、真先に馬を進めて大阪方の武将、真田幸村の出丸に肉薄し、力戦奮闘して 一躍勇名をはせた。

元和元年1615年(大阪夏の陣)には、越前家の第三部隊となり、みずから太刀打ちして騎馬武者2人を討ち取り、更に敵首30余級を獲たので、徳川家康より大いにその戦功を賞せられ、手ずから打飼袋を賜る。

歴史に有名、(大阪の陣)の敵方・真田幸村から直政に「敵ながら天晴と自らの軍扇を与え絶賛をあびた」と伝えられています。現在(市指定文化財)伝、大阪ノ陣ニテ受領・金地老松ニ日の丸。軍扇の箱には、真田軍扇と書かれて納められている。島根県立図書館にて、松平直政の遺品として資料が残されています。尚、直政が馬に乗り豹の太刀を佩姿は、絵画などで拝見することがあります。

さて、翌年には兄・忠直より越前大野郡木本一万石を分け与えられ従五位下出羽守に任ぜられる。その後、上総国姉崎にて一万石を与えられる。家光将軍宣下の際、上洛し従四位下に進み禁色許される。寛永元年1624年6月、越前大野郡大野に転じて五万石を領し、同10年4月、信濃安曇・筑摩両郡で七万石賜り松本城に移る。同年15年2月11日、出雲国に封ぜられて十八万六千石を領し隠岐国一万四千石を預かり島根郡松江城に移る。翌16年は「国務の要領六ヶ条」を家老以下諸役人に示した。

さて、翌年には兄・忠直より越前大野郡木本一万石を分け与えられ従五位下出羽守に任ぜられる。その後、上総国姉崎にて一万石を与えられる。家光将軍宣下の際、上洛し従四位下に進み禁色許される。寛永元年1624年6月、越前大野郡大野に転じて五万石を領し、同10年4月、信濃安曇・筑摩両郡で七万石賜り松本城に移る。同年15年2月11日、出雲国に封ぜられて十八万六千石を領し隠岐国一万四千石を預かり島根郡松江城に移る。翌16年は「国務の要領六ヶ条」を家老以下諸役人に示した。

<国務要領六ヶ条>

第1条は、国を治める本を立て

第2条は、奢侈の源を塞ぎ

第3条は、利欲の害明らかにし

第4条は、財用の節を制し

第5条は、人を用うるの道

第6条は、法を立てるの要を拳げる

「国務要領六ヶ条」には、松平家の藩祖として施政の基本方針を示した物として注目される同年に初めて藩の軍役を定め職制を整備した。一朝有事の急に応ずる為の責務からと云われていた。同年18年、林羅山の推挙より黒沢忠弘(石斉)を藩儒として迎え数学の基本とした。正保3年(1646)6月には、町奉行に対して心得方を示して農を国の本として、神官・僧侶・及び工・商の各々が、その職掌を失わないよう論じている。これは当時、ややもすれば農民を蔑視する風潮があったからであろう。

万治元年(1658)隠岐国海士(あま)郡刈田山の後鳥羽上皇の山陵が久しく頽廃しているのでこれを、修繕し社殿を新築して祭典を興したことは、朝幕融和の施策と考えられる。寛文2年(1662)幕府は出雲大社を修め銀五十万両を献じ、松平直政が此れを監することになり、社殿の造営は7年経て二代綱隆の時に竣工した。同3年4月、霊元天皇の即位のあたり、将軍に代わって上洛しこれを奉賀した。後、正四位下左近将監少将に叙任される。旨を伝えられたが、直政は固辞して受けず、従四位上を受けるに止めた。松江入封以後、10代230年にわたり山陰の要衝を治めた。同6年2月3日江戸にて没。66歳。

法名 「高真院殿前羽林次将歓誉一空道喜大居士」

直政の一族のついて

松平直政の祖父は徳川家康。父は、結城秀康は家康の次男でありながら将軍になれず、 豊臣秀吉の一時期養子となり、その後に結城家に養子に入り後に、関ヶ原の合戦では、 徳川軍宇都宮鎮将として大活躍をした。慶長1601年、下総結城から越前北ノ庄「福井」に入府した。六十六万石余を領し、松平姓を名のった。北ノ庄は、「旧・柴田勝家」が治めていた。家康は、文・武に優れている秀康より、三男・弟の秀忠に将軍を譲った。これについては、いろいろと説があります。そして、直政の兄(忠直)は、共に大阪の陣で活躍したが、祖父の家康からの功績の恩賞が気にいらず、乱行にはしったと伝えられている。忠直は、後に、豊後に配流となる。その後、忠直の末孫十六代藩主・松平慶永(春嶽)は、明治維新後に議定、民部卿・大蔵卿などを歴任した。

松江藩

直政は三代将軍(家光)とは、いとこになります。 その後に、五代宣維(のぶずみ)が享保十六年(1731)に江戸で倒れ、六代宗衍(むねのぶ) わずか三歳で封を継ぎ、藩の財政は窮迫の極に達した。 七代・治郷(はるさと)こと、松平不昧 (ふまい)は、宗衍が、登用した朝日丹波をつづいて 登用し、藩政改革を徹底させ、藩財政の危機を救った。また、茶人としても有名とし、 名品の蒐集につとめた名君としても、ひろく知られています。 現在、国宝・重要文化財などが有名です。

松平不昧(治郷)について

初め佐渡守、後に出羽守。

諱は、治郷。

号は、一々斉・一閑子・大円庵・未央庵・宗納。

茶は、千家流・遠州流・石州流を兼ね、道具の蒐集家・鑑定家でも有名。

文政元年4月24日没 68歳。

大正4年に正四位を追贈。

「古今名物類聚」の著があります。

茶道の名器名物を買い集めた大名の中で、屈指の人物。17歳で襲封し、藩財政の窮乏を立ち直らせた名君として知られている。19歳の時、江戸天真寺の大巌和尚について禅茶の道へ入った。

不昧の茶道について

不昧は、「利久の茶の湯とは、ただ湯をわかし茶をたてて呑むばかりなり、本を知るべし」 他に「釜一つもてば茶の湯はなるものを、よろずの道具好むはかなしさ」という歌を好み、 やたら名器を集めてほめあったりする茶道を盗人根性であると、痛烈に批判していた。儒学に基づく知足茶道論者で「茶道とは知足の道なり、不足にて茶を立て楽しむが人なり」 と説いていた。しかし晩年になって、藩財政が好転となり、名物道具を買い集めるようになる 「日本の名物残らず集め候」というようになり、当時の豪商鴻池をしのぐ蒐集かに転じる。 収集した名物を「古今名物類聚」十八巻に著わした。「中興茶人之部」「大名物之部」「天目茶碗之部」など八項目の考証があります。

現在における、陶磁史研究上の貴重な資料とされている。

付記

結城家からの名物・名刀が伝来し数十振りありました。

このページに掲載されている全ての写真等のコピー・転載など堅く禁止じます。

無断で転載・加工などを行うと、著作権に基づく処罰の対象になる場合もあります。