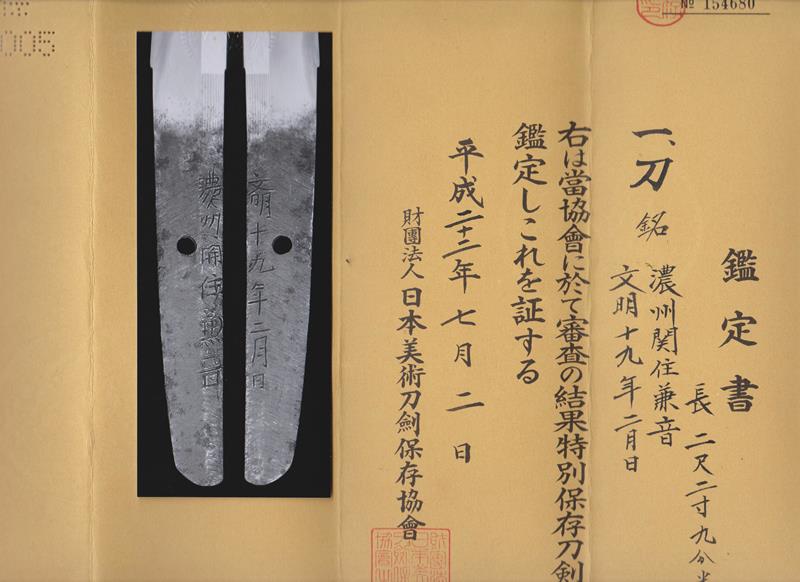

兼音と(初代)兼元は兼國の子と伝え、兄弟合作が遺されている(二尺一寸八分の明応年間作)。兼音は優秀作が多く、美濃の刀匠では数少ない名匠です。地刃(鍛え・刃文)健全。

兼音の本名は六郎左衛門尉、のちに右衛門尉と改め、法名を道慶という。また、兼音(かねおと)を(かわおと)と読むと「室町期美濃刀剣研究」にある。呼び名に、清らかな音色をさして(かねきよ)ともいう。

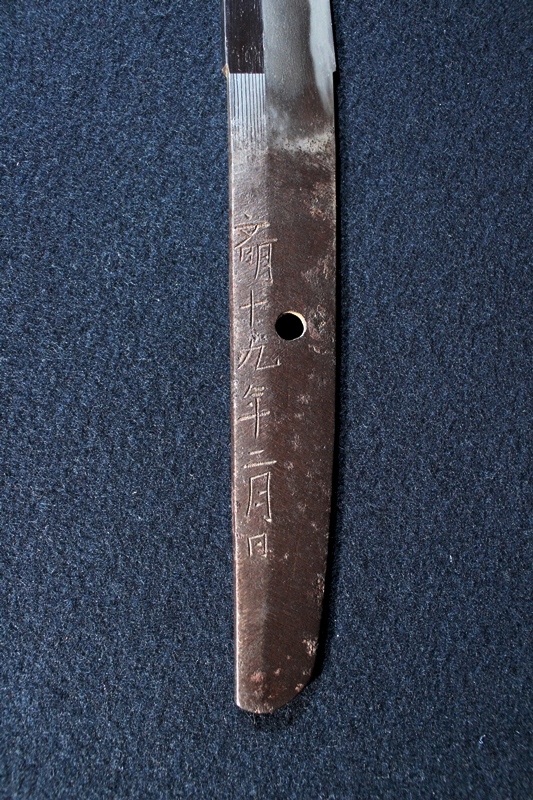

本作「文明十九年二月日」(1487年)は応仁の乱の終焉後10年に作刀し、当時のままの生ぶの刀であり、現在まで大切に保存された名品の一振りです。

また、「濃州関住人」に「年号」を明確に刻字した(1487)作は美濃刀では稀である事から特別注文品であります。さらに、特徴は複式に華やかさが演出されているとこなど、二代(孫六)兼元と似たところあり。本作は関鍛冶の歴史上、なくてはならない重要資料である。(以下省略)

兼音には「濃州関右衛門尉兼音七十二二(四)、明応四年二月日」(1496)の作刀が遺されており、室町時代、嘉吉(1441~1444)と早期に明らかにして、初代兼元・兼茂の合作など濃州関刀匠を代表格として活躍した。

年号により、明確な作刀期間・美濃刀匠の歴史・及び、時代背景が明らかになり、乱により文明期は全国の守護大名、美濃では(室町幕府足利を支えていた土岐氏)の力が衰え、下克上の時代に 突入した時でもあった。時は戦国時代になり(土岐から斎藤・そして織田)へと向かった。関鍛冶が殆ど年号がなく、 僅かながらしかなく以降、明応(1492~1501) からは次第に年紀が刻字されていく。

評価:

- 室町時代中期の制作年紀の価値

美濃刀が反映した室町時代中期までに明確に作刀年月日がある物は希少である。主に室町時代では作刀された年月日を刻字した例は殆ど無く美濃刀剣歴史研究資料として絶対的価値がある。 - 制作された当時より現在に至るまで原作保持の価値。

作刀され現在までの約540年、地刃(鍛え・刃文)当時のままを保たれ勿論のこと生ぶ・オリジナルである。 - 刀には、数打ちと注文打ちがあります。年号のあるものは特別注文打ちである事から入念に作られている価値。

- 希少価値あがる

備考:

- 兼音と(初代)兼元の合作の遺作品は[美濃刀大観]図譜掲載。

- 右衛門尉兼音 濃州関住兼音(花押) 明応二年二月吉日 ※藤代名刀図鑑より

- 「美濃国関鍛冶系譜」では(初代)兼元は文安二(1445年)の作 、さらに「美濃刀大観」では文明十八年(1486年)の作から兼音の活躍していた年紀と合う。(初代)兼元の出自が解明される。