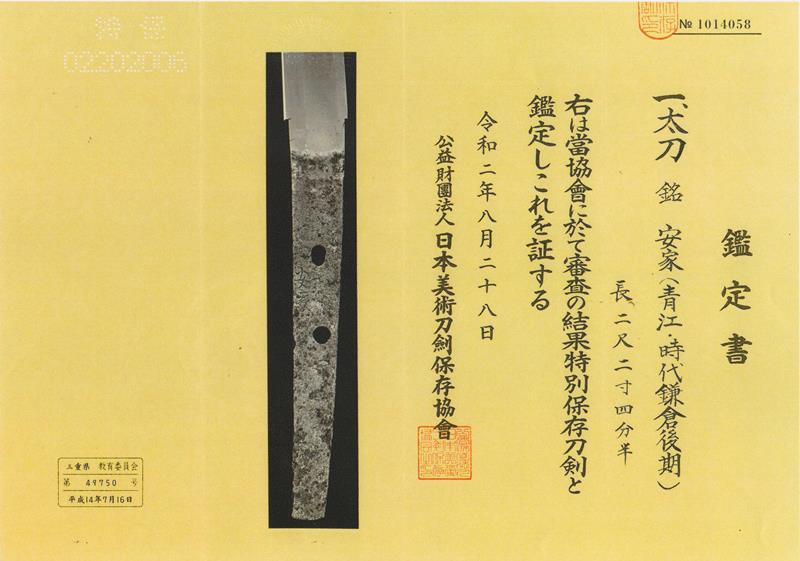

刀匠の言われ:鎌倉末期、備中妹尾(せのお)鍛冶の備中国妹尾刑部尉安家です。始まりは平安末期、平清盛に使えた平家方の武将、妹尾太郎兼康(一一二三~八三)が興したとの伝う。

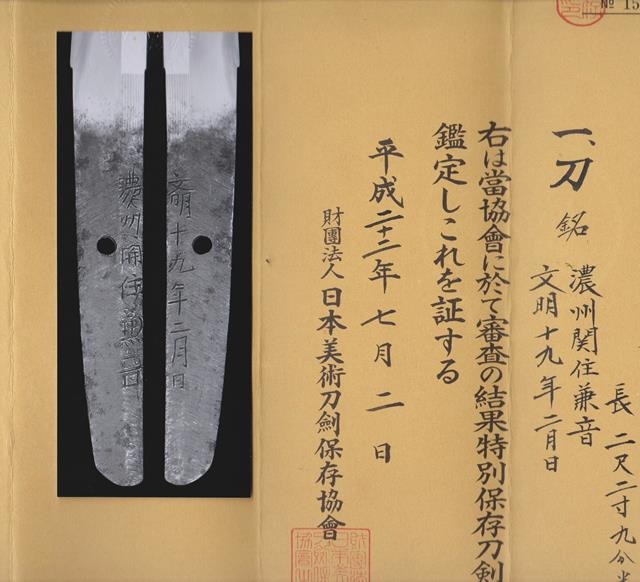

銘について:備中刀工には青江鍛冶と妹尾鍛冶と『古今銘尽』は分類しています。青江派の刀工が、守次、真次、助次、包次、など『次』の一字を使用しているのに対して妹尾派の刀工は則高、是重、安家、弘経、恒真、行真など『次』の字を用いていません。妹尾鍛冶の祖、則高の弟子・子と伝う正恒は古備前の友成(ともなり)と双璧をなす正恒と時期を同じくし、作風や銘も近似する。

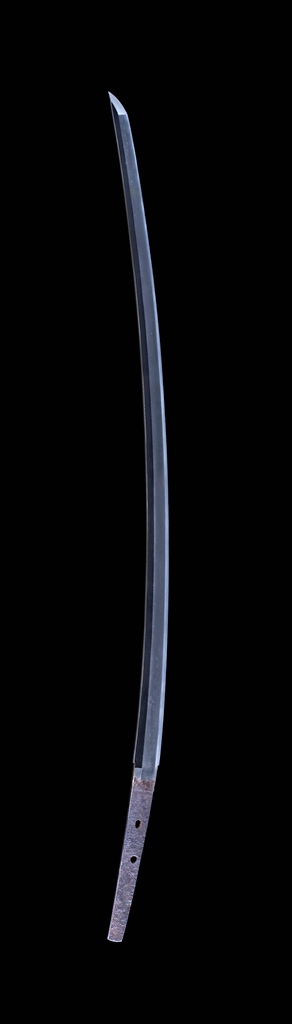

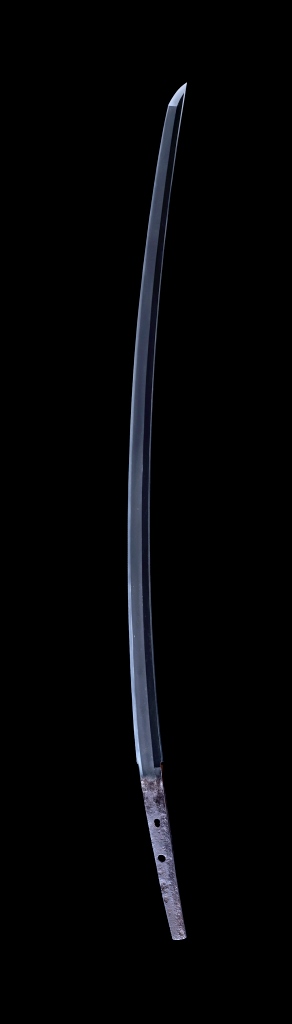

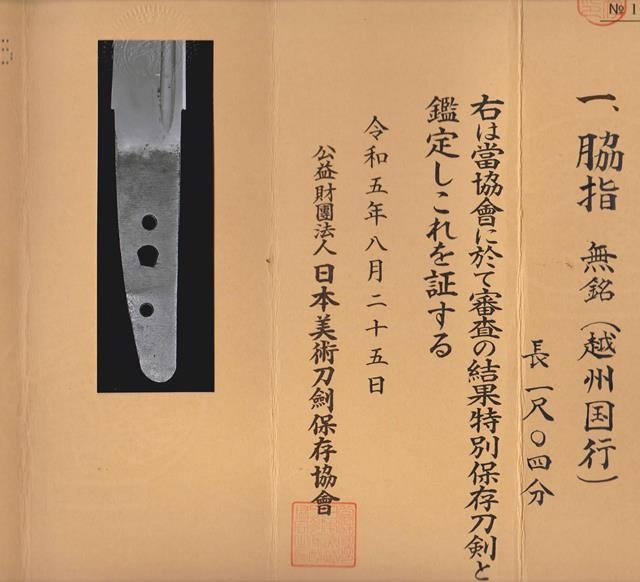

本作の見所:備前物に似て「乱れ映りが鮮明」あり、地は見事であり、刃文の小丁子、足よく入り、匂い口締まりごころに良く冴え、まさに備前です。また、地は長年にわたり丁寧に手入れされたてふきこまれた地刃の状態は実に良い。地刃健全。

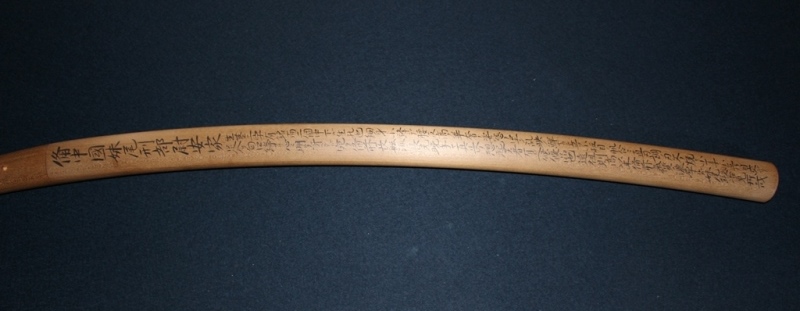

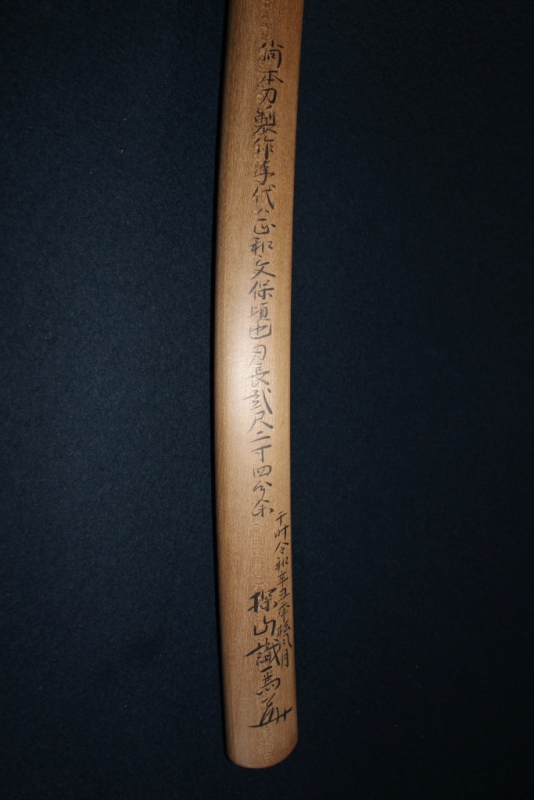

鞘書き:「備前の長光晩年・真長の相起者なる優品なり。遠祖、則高から備前気質が濃厚であるところが妹尾鍛冶の見どころ」と探山先生鞘書。

評価:1・生ぶ茎、在銘、無傷。

鎌倉時代から現代まで(750年間)原作の太刀姿が当時のまま保たれた美しい姿と健全な地刃は希少。

2・数少ない原作者が入魂した「安家」の銘・茎も当時ままが残されているている価値。及び、制作年期が明確。

3・本作は「将来の価値・評価に発展性」があると春日堂は見解しています。

4・鎌倉期の青江鍛冶・妹尾鍛冶と備前鍛冶を混在した優美な名品です。